網路上相關討論 資料

限制行為能力人之中性行為,吳從周老師,第129期,頁145-153摘要

限"無權處分他人之物

http://www.lawspace.com.tw/digiBoard/default.asp?ID=21958

| 討論主題 | 請教民法問題-"限"無權處分他人之物 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 發表人 | 小亮 |

發表日期 |

2012/9/14 下午 09:10:42 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 發表內容 | 法律事實: 甲17歲以買賣為原因 無權處分他人之鑚表 善意買受人乙可否主張善意取得? 問題1 限制行為能力人甲無權處分他人之物是否為中性行為? 問題2(若肯定問題1) 買受人乙可主張善意取得,然限制行為能力人甲便需擔負不當得利返還責任及侵權責任,則無權處分他人之物為何可認定為中性行為? 問題3(若否定問題1) 乙可否主張善意取得?(該原因關係及物權行為除了欠缺處分權瑕疵外,尚有行為能力欠缺之瑕疵) |

||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||

限制行為能力所為之無權處分

http://www.lawspace.com.tw/digiboard/default.asp?id=3479

| 討論主題 | 限制行為能力所為之無權處分 | ||||||||||||||

| 發表人 | VIC |

發表日期 |

2006/5/17 上午 02:11:27 | ||||||||||||

| 發表內容 | 現制行為能力人所為之無權處分,若法定代理人不承認,相對人若為善意,可否主張善意受讓。 我目前聽到有三種說法 1.無權處分須以一個有效的債權契約為前提,此題債權契約因法定代理人之不承認,不生效力。故相對人不得主張善意受讓。 2.只要相對人善意信賴該限制行為能力人的占有權利外觀,即可主張善意受讓。 3.無權處分須以一個具備一般成立生效要件的物權行為為前提,而該物權行為唯一欠缺者,只有處分權。本題限制行為能力人所為之物權行為,因法定代理人之不承認,不生效力,故相對人無法主張善意取得。 前兩種是從陳聰富老師的共筆看來的,陳老師說這有爭議。 第三種見解是從李淑明老師的試題精選看來的。 不知老師對這三種見解有何看法?(話說回來,為何我在大本講義找不到老師對這個問題的看法~是老師漏掉了嗎?還是我眼睛花了) |

||||||||||||||

| |||||||||||||||

【感想】:

今天和同學討論之後,發現原來學者李淑和李慶隆老師對於限制行為能力人所為的無權處分行為,都沒有討論到王澤鑑在他民法總則所提出的見解,「無損益的中性行

為」,因此,答題時,就會變成本題之中善意的丙無法主張善易取得,而接下來的善易受讓的例外949「占有物如係盜贓、遺失物或其他非基於原占有人之意思而

喪失其占有者,原占有人自喪失占有之時起二年以內,得向善意受讓之現占有人請求回復其物。」的規定,就無需討論。

但是如果在解題的時候, 有想到限制行為能力人的無權處分行為是屬於「無損益的中性行為」,那麼此時,小孩的處分行為縱使法代不同意,該處分行為在意思表示部分也無瑕疵,此時如果

對於原因關係是否需要有效成立才能主張善易取得,採取和王澤鑑一樣的否定說者,那麼丙就能夠主張善易受讓。丙能夠主張善易取得後,下一階段就要去討論甲是 否得以主張949條。

結論:

有無「無損益的中性行為」來湊一腳,答題方向南轅北轍。

附件

王澤鑑民法總則 有關限制行為能力人所為之無權處分 係屬中性行為 不必得法代允許 之說明

其他相關討論

又是有關於無權處分的問題

http://www.ptt.cc/bbs/LAW/M.1284637364.A.0B5.html

作者: sorrows (我,仍猶夷於濛濛的雨中) 看板: LAW

標題: Re: [問題] 又是有關於無權處分的問題

時間: Thu Sep 16 19:42:41 2010

※ 引述《hoboks (戴爾真嫩)》之銘言:

: 真奇怪 無權處分怎麼有這麼多問題...Orz

: 今天被一位書記官給問倒了 他的問題好像是從新聞上看來的

科科科

: 問題如下

: 某限制行為能力人乙 偷了別人的車

: 然後再賣給善意丙

: 嗣後乙父甲很不爽 不承認乙的法律行為

善意取得的三要件:無權處分、公示外觀、善意信賴

善意受讓之前提要件是有法律行為(物權行為)的存在

如物權行為因被撤銷而自始無效時,善意受讓人即無從受讓系爭物權

(略引自李淑明試題精選基礎篇)

假設乙沒有偷別人的車

乙丙間的法律行為(物權行為)因為法定代理人之否認而自始無效

乙可以依所有物返還請求權向丙請求返還標的物

雖然李師的書上是說「因被撤銷而自始無效」

但是因為不管是撤銷的無效,或是拒絕承認而使原效力未定成為無效,都是無效

沒有差別待遇的理由

而因為原來的題目,乙車的來源是偷取的,反而使丙可以取得該車的所有權?

法律的價值判斷上似乎輕重失衡

:

: 而書記官說 王澤鑑老師對此案例的答案是

: 在不論949盜贓遺失物的情況之下

: 丙能夠以善意受讓制度 取得車子的所有權

: 原因是 限制行為能力人乙 所做的物權讓與行為為中性

: 因此類推77但書 無庸得到法代甲的同意

: 所以此案例不需討論行為能力制度與善意受讓制度的衝突

: 讓甲取得所有權

:

: 可以請問大家 王師的見解如上嘛?

: 個人覺得 乙亂賣他人之物 還是會被以侵權行為求償 真的可以解釋成中性行為嗎?

王師的全文我有看到

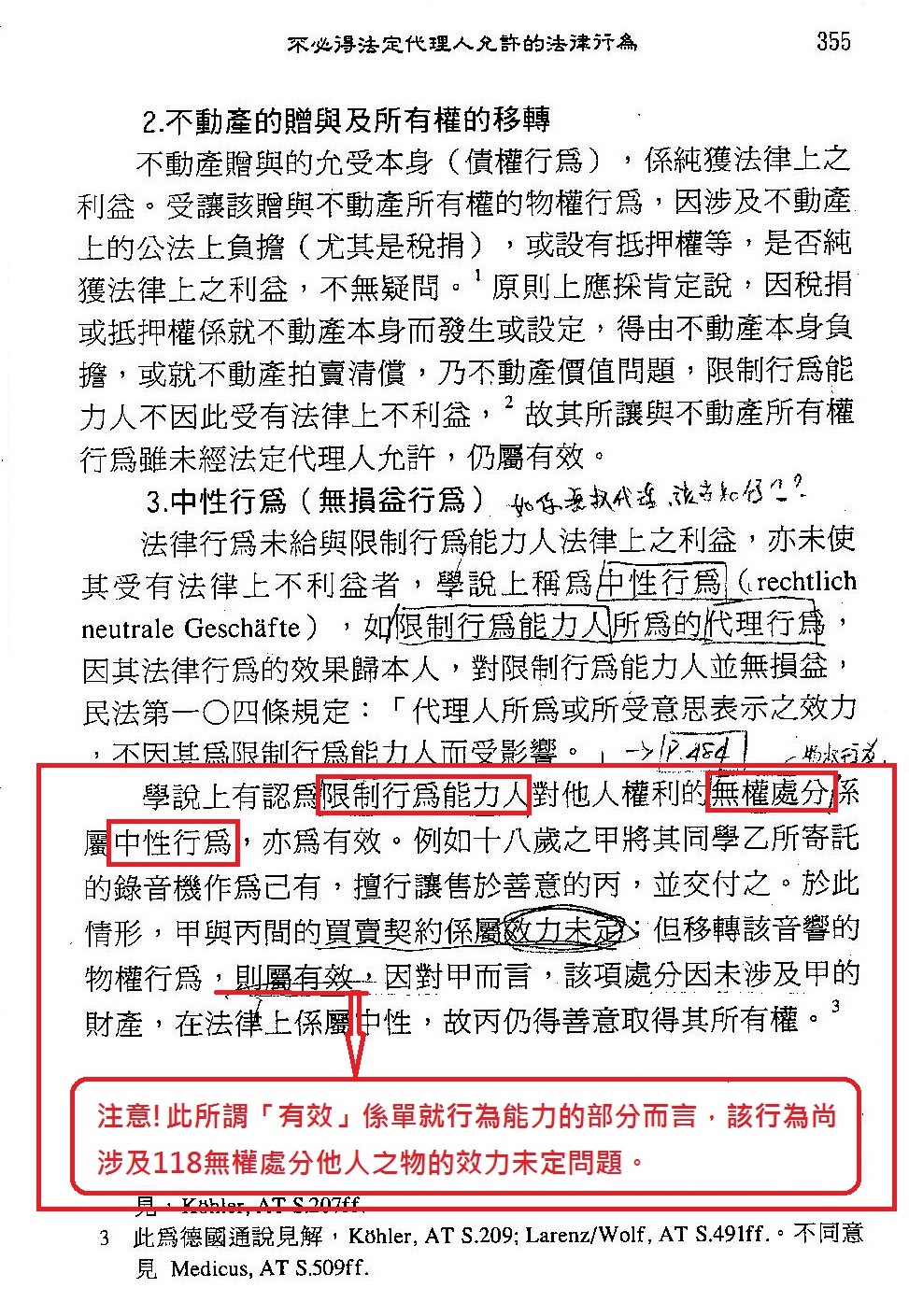

「學說上有認為限制行為能力人對他人權利的無權處分行為係屬中性行為,亦為有效。例如十八歲之甲將其同學乙所寄託的錄音機作為己有,擅行讓售於善意的丙,並交付之。於此情形,甲與丙間的買賣契約係屬效力未定;但移轉該音響的物權行為,則屬有效,因對甲而言,該項處分因未涉及甲的財產,在法律上係屬中性,故丙仍得善意取得其所有權。(頁尾註:此為德國通說見解。)」2006.8民總p.355

王師這段是緊連在肯定代理行為屬於中性行為之下

但是對於無權處分似乎只是引用學說供參,並沒有肯否的決定

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

→ hoboks:

剛找到答案了 通說認為侵權行為是間接而生的 所以認為是中性行為,

台灣法學雜誌,no.129,pp.145-153.

→ Eventis:

這個有專論,吳從周老師(老師好帥XD),限制行為能力人之中性 哎,推漏了Orz

果然心裡對老師太帥是有嚴重的嫉妒啊.......XD

→hoboks:

E大果然是資料庫 我是從吳師的這篇文章抄出侵權是間接而生

所以還是把本題的物權行為當做是中性行為

雖然我對於通說的這種結論不太能接受就是Orz

→ Eventis:

它也不太奇怪啊,因為侵權行為並不會因為行為能力有無影響其成立吧,在這裡限制行為能力人將物交付第三人,對所有權的完整,責任成立的層次是成立的;至於(法律)行為能力有沒有欠缺,只是這個行為後面法律評價的差異使得損害範圍有所不同罷了.雖然無權"處分"語意上感覺是有完全行為能力的處分行為;不過仔細想想,"侵權行為"只是一個事實行為,不以無權"處分"真的在法律上就把他處分出去了為必要,不是嗎@@?

雖然這樣對比不太好,不過若未成年人某甲,持有其友人某乙之物,意圖為自己不法之所有,以類似所有人之地位,出賣於該物於第三人丙(現物交易),設某甲已滿18歲;難道會說因為甲父曰:"處分行為要我允許/同意耶,這是不能犯",就不該當嗎@@?所以說雖然整件事看起來是對未成年人不利的,但是單純把契約因行為能力的瑕疵有效無效與否切出來看,並不影響侵權行為責任的成立或不成立啊@@

保成補習班 限制行為能力人不必得法定代理人允許之法律行為

http://www.paochen.com.tw/web/lawartic/99cartic05.aspx

三、無損益之中性行為(第77條但書)

(一)意義

1、法律行為未給與限制行為能力人法律上利益,亦未使其受有法律上不利益者,稱為「無損益之中性行為」。

2、因限制行為能力人為法律行為前之所以應得法定代理允許,其目的在於保護限制行為能力人,避免其遭受不利益。既然系爭法律行為縱屬有效,雖非能使限制行為能力人取得權利,但亦未使其負擔義務,則該對限制行為能力人權利或義務無涉之法律行為之效力,無庸因其未得法定代理人之允許而受影響。因此學說認為,倘限制行為能力人未得法定代理人允許所為之法律行為係屬無損益之中性行為,得類推第77條但書使其所為之法律行為為有效。

(二)無損益之中性行為類型

5、限制行為能力人無權處分他人之物之處分行為

例如:同上例,但甲卻未得丙之授權即將該A車以自己名義與善意且無重大過失之丁成立買賣契約及處分行為。此時甲丁就該A車之處分行為有兩個生效要件之欠缺,亦即因甲未經乙之允許而為法律行為,欠缺法律行為當事人應有完全行為能力之一般生效要件,故該法律行為應依第79條效力未定;且因甲無權處分乙所有之A車,欠缺法律行為中處分行為之行為人應具有處分權之特別生效要件,故該法律行為應依第118條第1項效力未定。吳從周師將此情形稱之為「雙重效力未定」。

就前者部分,雖甲並非完全行為能力人,故依第77條本文甲為該處分行為前應得乙之允許,但因縱該處分行為有效,僅係丙喪失A車所有權而由丁取得A車所有權,故系爭處分行為對甲而言係屬無損益之中性行為,縱甲未先經乙之允許即為該處分行為,亦不使該處分行為之效力受到影響;但就後者部分,因甲欠缺處分權,故該處分行為依第118條第1項係屬效力未定,但通說認為僅須丁善意且無重大過失而信賴甲之占有外觀,其仍得依第801條及第948條善意取得A車所有權。

限制行為能力人之中性行為,吳從周老師,第129期,頁145-153摘要

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!38FL0QKfEQNQNhf8U3paNhjGiPw-/article?mid=98

【案例】

限制行為能力人乙將甲借其觀賞玩耍之線上遊戲一組,未經甲之同意即出售於善意不知情之丙,並即依讓與合意而交付之。問:乙丙間之買賣契約以及讓與標的物之物權契約,效力如何?

【分析】

一、中性行為:

通說認為,限制行為能力人所為之法律行為,如果與其自身無涉,該法律行為既未給予限制行為能力人利益,也未使其蒙受不利益,而是對第三人發生效力,則對限制行為能力人是一個「無損益」的行為。該行為對限制行為能力人既非有利又非不利,無須再得法代同意。

二、中性行為的四種典型:

(一)限制行為能力人的代理行為。

(二)限制行為能力人經有權利人同意而為之處分行為。

(三)無權處分他人之物之處分行為,而第三人善意取得者,該處分行為有效。

(四)限制行為能力人行使選擇之債之給付指定權。

三、爭議類型:

上述第三種是否屬於可不經法代同意即生效之中性行為,學說尚有爭論,通說認為此種情形,限制行為能力人雖無獲得利益,但也沒有直接的不利益,雖然限制行為能力人可能因此負擔損害賠償責任,但通說認為這是無權處分之法律行為而生的間接不利效果,並非法律行為直接之法律效果,故不影響該無權處分行為作為中性行為之性質。

四、進一步的問題:

限制行為能力人未經法代同意而無權處分他人之物,不僅構成無權處分他人之物而效力未定,亦構成未經法代同意而效力未定。通說以為善意取得限制行為能力人無權讓與他人之物之效力,不會因為該善意取得人是自「未經法代同意的限制行為能力人」受讓標的物而有所影響。